[아테네학당]

RAFFAELLO Sanzio(1483-1520), The School of Athens, 1509

Fresco, width at the base 770 cm

Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, Vatican

라파엘로의 치밀한 계산 아래 그려진 상상화이지만

규모나 웅장한 느낌, 조화감 등은 초인간적인 느낌을 준다.

무대 같은 투시도의 공간 속에, 인물들은 놀라운 조화를

이루었고 서로 시각적인 연결을 이루었다.

1점 소실점에 의한 원근법을 따르고 있어, 등장 인물이 많아도 산만하지 않고

집중된 느낌을 준다.

고전 건축의 균형감각과 질서, 선명성, 부분과 전체의 조화가 뛰어난 르네상스 미술의 걸작이다.

이 그림을 완성하기 위해 라파엘로는 많은 스케치를 준비하고 시행착오를 거쳤다. 암브로지아나

미술관에 보관된 최종 밑그림을 보면 그가 피렌체파의 전통을 충실히 따랐으며,

레오나르도 다 빈치의 심리 묘사와 미켈란젤로의 육체 표현에

영향을 받았음을 알 수 있다. 라파엘로가

그린 아테네 학당은 베드로 성당과 비슷한 학당에

54명의 인물이 표현되어 있으며

대부분 철학자·천문학자·수학자들이다.

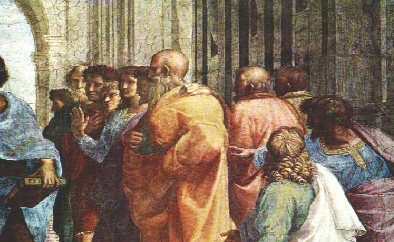

The School of Athens (detail), 1509

Plato and Aristotle are standing in the centre of the picture at the head of the steps.

Diogenes is lying carefree on the steps to show his philosophical attitude:

he despised all material wealth and the lifestyle associated with it.

Below on the right is a great block of stone whose significance is probably connected

with the first epistle of St Peter. It symbolizes Christ, the "cornerstone"

which the builders have rejected, which becomes a stumbling block

and a "rock of offence" to the unbeliever.

화면 중앙의 왼쪽에는 옆구리에 '티마이오스(Timaeus)'라 쓰인 책을 끼고,

관념세계를 대표하는플라톤(Platon:레오나르도 다 빈치의 모습)은

이데아에 대해 설명하듯 손가락으로

하늘을 가리키고 있다.

오른쪽에는 아리스토텔레스가 과학과 자연계의 탐구를 상징하는

역시 '윤리학(Eticha)'이라는 책을 허벅지에

받치고 지상을 가리키며 현실세계를 논변한다.

:::플라톤 : 고대 그리스의 철학자,

형이상학의 수립자. 소크라테스만이 진정한 철학자라고

생각하였다. 영원불변의 개념인 이데아(idea)를 통해 존재의 근원을 밝히고자 했다.

그의 작품은 1편을 제외하고 모두가 논제를 둘러싼 철학 논의이므로

《대화편(對話篇)》이라 불린다.

아테네 출생. 명문(名門) 출신으로 젊었을 때는 정치를 지망하였으나,

소크라테스가 사형되는 것을 보고 정계에 대한 미련을 버리고

인간 존재의 참뜻이 될 수 있는 것을 추구,

philosophia(愛知:철학)를 탐구하기 시작하였다.

BC 385년경 아테네의 근교에, 영웅 아카데모스를 모신

신역(神域)에 학원 아카데메이아(Akademeia)를 개설하고

각지에서 청년들을 모아 연구와 교육생활에 전념하는 사이 80에 이르렀다.

그 동안 두 번이나 시칠리아섬을 방문하여 시라쿠사의 참주(僭主)

디오니시오스 2세를 교육, 이상정치를 실현시키고자

했으나 좌절되었다. 그러나 그러한 시도는

그의 철학의 방향을 잘 말해준다.

:::아라스토텔레스

: 고대 그리스의 철학자. 플라톤의 제자이다.

플라톤이 초감각적인 이데아의 세계를 존중한 것에 대해, 아리스토텔레스는 인간에게

가까운, 감각되는 자연물을 존중하고 이를 지배하는 원인들의 인식을 구하는 현실주의

입장을 취하였다.

BC 384년 스타게이로스에서 출생하였다. 17세 때 아테네에 진출, 플라톤의 학원

(아카데미아)에 들어가, 스승이 죽을 때까지 거기에 머물렀다. 그 후 여러 곳에서

연구와 교수를 거쳐(이 동안에 알렉산드로스 대왕도 교육), BC 335년에 다시 아테네로

돌아와, 리케이온에서 직접 학원을 열었다. 지금 남아 있는

저작의 대부분은 이 시대의 강의노트이다.

스승

플라톤이 초감각적인 이데아의 세계를 존중한 것에 대해, 아리스토텔레스는

인간에게 가까운, 감각되는 자연물을 존중하고 이를 지배하는 원인들의 인식을

구하는 현실주의 입장을 취하였다. 그러나 이 두 철학자가

대립되었다는 생각은 피해야 한다.

왜냐하면, 아리스토텔레스는 스승의 철학에서 깊은 영향을

받아 출발하였고, 뒤에

독자적인 체계를 구축하는 데도 플라톤의 철학적 범주 안에서 이루어진 것으로

생각되기 때문이다. 그의 사상적 특징은 소여(所與)에서 출발하는 경험주의와 궁극적인

근거에까지 거슬러 올라가는 근원성, 지식의 전부분에 걸친 종합성에 있다.

아리스토텔레스 앞의 계단 한복판에 보라색의 망토를 깔고 비스듬히 누워 있는 사람은

명예와 부귀를 천시했던 견유학파

디오게네스(Diogenes)이다.

:::디오게네스 : BC 5세기 중반 고대

그리스의 철학자. 아폴로니아의 디오게네스라고도

한다. 옛 이오니아 자연학을 계승하였다. 아낙시메네스의 공기설을 부활시켜 자연의

모든 변화는 공기의 농밀화와 희박화 또는 냉화와 난화에 있다 하였다.

아폴로니아 출생. 아폴로니아의 디오게네스라고도 한다. 옛

이오니아 자연학을

계승하여 아낙사고라스와 레우키포스의 사상을 보충한 절충주의자이다. 프리기아의

아폴로니아에서 아테네로 와서, 당시 유행하던 과학적 이론을 전개,

아리스토파네스 등으로부터 풍자를 받았다.

공기를 신이라 하여, 공기는 만물을 다스리는 힘을 가지고 인간을 비롯하여 온갖

생물에 따스한 생명력으로서, 동시에 또 정도의 차이는 있으나 지성으로서 고루

미친다고 하였다. 그 밖에 감각이나 쾌고, 수면과 죽음 등도 공기와 관련시켜서

설명하였다. 그의 생리학적 이론은 의학사상 중요한 것이며, 저작으로는 현재

단편만이 남아서 전하는 《자연에 대하여》와 그 밖에 몇 가지가 있다.

The School of Athens (detail)

Geometry is represented by Euclid, who is explaining to his pupils

a geometric diagram he has drawn on a slate.

It is thought that Raphael was here portraying the architect Bramante.

The School of Athens (detail)

Pythagoras, representing Arithmetic, is sitting in the foreground.

The two men who are jostling to look over his shoulder recall figures

in Leonardo da Vinci's unfinished Adoration of the Magi

in the Uffizi. Raphael had occasion to study

Leonardo's picture during his stay in Florence

왼쪽 화면의 앞에서, 약간 대머리에 쭈그려 앉아 책에 무언가를 열심히 기록하고 있는

피타고라스(Pythagoras) 피타고라스에게 작은 칠판을

보여주고 있는 사람이 아낙사고라스

검은 얼굴을

하고 뒤쪽으로 고개를 빼들고 있는 사람은 이슬람의 학자 아베로에즈

피타고라스 등뒤에 숨어 웅크리고 앉아

무언가 쓰고 있는 사람은 아낙시만드로스 이다.

:::피타고라스

[Pythagoras, BC582?~BC497?] : 에게해 사모스섬에서 태어났다.

피타고라스는 만물의 근원을 ‘수(數)’로 보았다. 그 수는 자연수를 말하는 것으로 이들

수와 기하학에서의 점과를 대응시켰다.

예컨대 자연수 계열의 연속항의 임의의 항까지의 합은 삼각형수이고, 마찬가지로

기수계열의 합은 정사각형수, 우수계열의 합은 직사각형수라는 방법으로 정의하였다.

또 완전수, 인수의 합, 비례와 평균의 연구, 상가평균, 조화평균 등도 분류하였다.

피타고라스의 정리도 그 자신의 업적인지 제자들의 업적인지는 불분명하며 그의

증명법도 오늘날에는 알려져 있지 않다(오늘날의 그 정리의 증명법은 유클리드에 유래한다).

그런데 이의 정리에서 의외로 곤란한

문제가 발생하였다. 즉, 정사각형의 한 변과

그의 대각선과의 관계에 대한 문제이다. 이 경우 대각선의 길이는, 한 변을 1이라

할 때 √2가 되어 약분이 불가능한 무리수가 된다. 이것은 자연수만을 수로 생각한

피타고라스와 그의 제자들에 있어서는 극히 난문제였기 때문에 수로부터 제외시켰던

것이다. 또 피타고라스와 그의 제자들은 임의의 삼각형의 내각의 합이 2직각(180°)과

같음을 발견하고 이를 증명하였다.

'플라톤의 다면체'로 불리는 정사면체·정육면체·정팔면체·정십이면체·정이십면체를

알고 있었다고 한다. 정십이면체는 정오각형의 작도를 필요로 하지만 한 선분을

중외비(中外比)로 끊는 문제로 환원시켜 이 작도에 성공하였다.

그리하여 피타고라스는 이 정오각형에서 생기는

성형오각형(星形五角形)을 그의

교단의 휘장으로 채택하였다고 한다. 피타고라스가 수학에 기여한 공적은 매우 크며,

그의 영향은 플라톤, 유클리드를 거쳐 근대에까지 미치고 있다.

:::아낙사고라스

[Anaxagoras, BC 500?~BC 428] : 이오니아 클라조메네 출생.

아테네에서 활약하였으며 거기에서 페리클레스와 친교를 맺은 것이 후에 소송의

와중에 휩쓸리는 원인이 되었다. 처음으로 아테네에 철학을 이식하여 엘레아학파의

출현에 의한 이오니아 자연철학의 위기를 구하려고 하였다. 생성·소멸이란 것을

부정하고, 만물은 처음부터 있었고, 그 혼합과 분리가 있을 뿐이라고 주장하였다.

이러한 만물의 종자(spermata)에서는

만물 속에 만물이 포함되었고, 다만 지성(nous)

만이 순수하고 가장 정미한 것이며, 태고의 종자는 혼돈인 채 있었는데, 이 지성의

작용으로 회전운동이 일어나고, 그것이 확대되어 여러 가지로 갈라져 나온다고 하였다.

또한 지성은 만물에 질서를 주어 모두에 대하여 모든 지식을 가진다고 하였다.

이른바 이원론의 입장을 취하였다.

:::아낙시만드로스 [Anaximandros, BC

610~BC 546] : 고대 그리스 소아시아

밀레투스 출생. 탈레스의 제자이다. 산문으로 자연에 대하여 언급한 최초의 사람이다.

그는 만물의 근원이란 양적으로나 질적으로 무한의 것(apeiron)이며 이 신적으로

불멸하는 아페이론으로부터 먼저 따뜻한 것, 차가운 것 등 서로 성질이 대립되는

것으로 갈라진다. 그리고 이 대립하는 것의 경쟁에서 땅·물·불·바람이 생기고,

다시 별과 생물이 생기지만, 이것이 법도를 지키고 따라서 결국 경쟁의 죄를

보상하고 나서 다시 아페이론으로 돌아간다"고 풀이하였다.

또한 천구의 중심에는 지주가 없고, 정지해 있는 원통형의 지구

주위를 해·달·별이

돈다고 생각하였다. 그는 이 밖에도 다방면에 걸친 과학의 지식을 가진 사람이었다.

The School of Athens (detail)

* 왼쪽의 희색 옷을 입은 사람은 여성 수학자인 히파티아이고,

오른쪽의 상체를 비틀고 서 있는 사람은 파르메니데스

이다.

:::히파티아 [370?~415.3] : 알렉산드리아 출생. 알렉산드리아의 수학자·천문학자이던

테온의 딸이다. 플라톤, 아리스토텔레스 등에 대한 강의를 하였다가 이교의 선포자라 하여

그리스도교도에게 참살당하였다. 프톨레마이오스의 주교가 된 키레네의 쉬네시오스는

그녀의 가장 저명한 제자이다. 스이다스에 몇 가지 그녀의 수학·천문학적 저술의

표제가 있으나 책은 모두가 잔존하지 않는다.

:::파르메니데스 [BC 515?~BC

445?] : 엘레아 출생. 철학시 《자연에 대하여》가

약 160행 남아 있으며, 그 사상의 중심은 ‘존재하지 않는 것’에 대립하는 ‘존재하는 것’이다.

‘존재하는 것’만이 있으며 ‘존재하지 않는 것’은 없다고 하는 근본사상으로부터 ‘존재하는 것’의

성질을 논리적으로 연역하였다. 그것은 불생불멸이고, 불가분인 것이며, 불변부동의

것으로서 완결된 둥근 구처럼 이루어졌다는 것이다. 이 ‘존재하는 것’을 나타내는

사유, 즉 이성)만이 진리이며, 이에 반하여 다수 ·생성 ·소멸 ·변화를 믿게 하는 감각은

모두가 오류의 근원이라는 주장이다. 그리고 이 감각의 세계는 ‘존재하는 것(빛)’과

‘존재하지 않는 것(어둠)’을 병치하며, 이 두 요소로부터 모든 것을 합성하는 데서

발생한다고 하였다. 이와 같이 존재와 비존재, 존재와 사유라는 철학의 중대문제를

시사하고, 후에 대두하는 존재론 및 인식론에 커다란 영향을 끼쳤다.

존재의 철학자라 불린다.

The School of Athens (detail)

The detail represents Heraclitus with the features of Michelangelo

사색의 즐거움에 깊이 잠겨 있는 그리스 철학자 헤라클레이토스

(Heracleitos:미켈란젤로의 모습)가 대리석 탁자에 기댄 채 한 손으로

얼굴을 괴고 종이 위에 글자를

적는다.

:::헤라클레이토스 [Herakleitos, BC 540?~BC 480?] : 에페소스

출생. 에페소스 왕가

출신으로 가독상속을 싫어하여 자기 집도 아우에게 줄 정도로 고매한 지조을 지닌 그는

때로는 오만불손하기도 하여 당시의 에페소스 시민들은 물론, 호메로스나 피타고라스

등 시인·철학자들까지도 통렬하게 비방하였다. 그가 '만물은 유전한다'고 말한 것은,

우주에는 서로 상반하는 것의 다툼이 있고, 만물은 이와 같은

다툼에서 생겨나는 것이라는 뜻이었다.

따라서 '싸움은 만물의 아버지요 만물의 왕'이다.

그러나 그러한 다툼 중에서도 그는 그 속에 숨겨진 조화를

발견하였고, 그것을 '반발조화'라 하였다.

이것이 세계를 지배하는 로고스라 하였으며 그는

그러한 이법의 상징으로서 불을 내세웠다.

그의 주장에 따르면, 불은 전화하여 물이 되고, 물은 흙이 된다. 흙은 물이

되고,

물은 또다시 불로 환원(上行의 길)되는데, "하행의 길이나 상행의 길은 모두가

하나이며, 동일한 것이다". 이 하나하나의 전화과정은 항쟁이지만 전체적으로는

조화를 찾을 수 있다. 그는 이와 같은 사상을 잠언풍의 문체로 기술하였는데,

너무 난해하였기 때문에 '스코티노스(어두운 사람)'라는 별명이 붙었다.

* 왼쪽부터... 오른손을 들고 누군가를 부르고 있는 사람은

그 옆에 투구를 쓰고 군인같은 복장을 한 사람은 군인이자 정치가였던,

그 옆에 키가 작은 사람이 크세노폰,

그 옆에 파란 망토를 두른 사람은 유명한 알렉산더 대왕

지금까지 등장한 제자들을 바라보며 앞머리가 벗겨지고 들창코인 모습으로

흰 옷을 입고 팔짱을 낀 채 서 있는 사람은 크세노크라테스

:::아이스키네스 [Aischines, ?~?] : 소크라테스의 열성적인 제자로서 청년기에

스승의 재판과 임종에도 입회하였으며, 뒤에 한때 시라쿠사의 디오니시오스 왕을

섬기기도 하였다. 소크라테스를 상대로 하는 ‘대화편’을 만들어 스승의 참모습을

가장 잘 전하였다고 높이 평가되나, 그의 이름으로 전하는 14개의 ‘대화편’ 중

고대의 비평가들이 진작으로 간주하는 것은 《미르티아디스》 《카리아스》

《아크시오코스》 《아스파시아》 《알키비아데스》

《테라우게스》 《리논》 등 7편이다.

:::알키비아데스 [Alkibiades, BC 450 ?~BC 404] : 아테네 출생. 아버지

크레이니아스가 죽은 뒤 외숙이자 후견인인 페리클레스에 의하여 양육되었으며,

이따금 소크라테스의 가르침도 받았다. BC 421년 스파르타와 체결한 화약으로

니키아스평화가 찾아와 펠로폰네소스동맹에 분열의 징후가 나타나자, 스파르타의

고립화를 꾀한 적극공세를 주장하여 BC 420년 장군으로 선출되었다. 서방으로의

세력확장을 바라는 민중의 희망에 부응하여 시칠리아 원정을 결의하도록 하여,

BC 415년 의견을 달리하는 니키아스와 함께 출전하였다. 그러나 테르메스상

파괴의 용의자로 소환령이 내려지자 스파르타로 망명하여 시라쿠사에 대한

원군파견과 아티카의 데켈레이아에 요새를 구축할 것을 진언하였다.

다시 소아시아로 건너가 페르시아와 스파르타의 동맹을

주선, 이 방면의

그리스인을 아테네로부터 이반시켜 모국을 괴롭혔다. 그러나 스파르타왕

아기스 2세는 그와 아내와의 사이를 알게 되어 사형 판결을 내렸기 때문에

페르시아로 망명하였다. 그리고 아테네의 과두파에게 페르시아의 지원을

대가로 귀환교섭을 하였으나 뜻을 이루지 못하자, 일변하여 민주정치에

충실한 사모스를 중심으로 하는 아테네 해군과 손을 잡고, 폰토스 방면의

스파르타군을 격파, 연승하여 헬레스폰트 해역의 제해권을 아테네에

안겨 주었다. BC 408년 시민의 열렬한 환영을 받으며 귀국하였으나,

페르시아의 원조를 받은 스파르타 해군이 세력을 만회하자 다시 실각하였고,

BC 404년 아테네 해군의 패배 직후 프리지아에서 스파르타의 첩자에게

암살되었다. 정치 ·군사적 재능과 준수한 외모를 타고났으나 무절조와

사리에 치우쳐, 펠로포네소스전쟁에서는 고국

아테네를 패배로 이끄는 원인을 만들었다.

:::크세노폰 [BC 430 ?~BC 355 ?] : 아테네의 훌륭한 가문에서 태어나

일찍이 소크라테스 문하생이 되었으나, 스승이 가르치는 깊은 진리는

이해하지 못하였던 것 같다. BC 401년에 페르시아왕 아르타크세르크세스의

아우 키로스는 형에게 모반하는 군사를 일으켜 바빌론으로 쳐들어가려고

대군을 모집하고 있었다. 크세노폰은 스승의 충고를 뿌리치고 이 군대에

참가하였다. 바빌론 근처 전투에서 키로스가 전사하자, 1만 명의

그리스 용병대를 지휘하면서 눈이 쌓인 아르메니아로부터 흑해 연안을

지나 소아시아까지 온갖 고난을 겪은 뒤에 2년 만에 귀환하였다. 이 때의

사정을 산문형식으로 쓴 수기가 《아나바시스 Anabasis》이다.

그 후 BC 399년 소크라테스가 처형되고,

제자들은 아테네에서 뿔뿔이

흩어졌다. 그도 소아시아에서 스파르타왕 아게실라오스와 친교를 맺게 되고,

코로네아 전투에서는 스파르타군의 일원으로 참가하여 조국을 배반하게 되었다.

이 때문에 그는 조국에서 추방이 선고되었다. 그러나 스파르타는 그에게

보상으로 올림피아에 가까운 스킬루스에 넓은 영지를 주었다. 여기서 그는

저술에 전렴할 수 있게 되었다. 이 곳에서의 그의 생활은 《가정론》

《수렵론》 《마술(馬術)》 등의 소품에도 잘 나타나 있다.

그러나 BC 370년

스킬루스가 반(反)스파르타의 에리스군에 점령되었기

때문에 코린토스로 옮겨 그 곳에서 죽었다. 크세노폰의 작품은 일찍부터

아티카 산문의 모범으로 존중되었기 때문에, 그의 전 작품이 남아 있다.

《아나바시스》 외의 중요한 것으로는 《소크라테스의 추억》이 있다.

이 책은 스승의 추상기이지만, 그 속에는 자신의 생각이 상당히 곁들여져 있다.

그의 《그리스 역사》는 투키디데스의

저술의 뒤를 이은 BC 411∼BC 362년의

그리스 역사이다. 단 그의 필치는 선배에게는 미치지 못하였으며 또한 종종

공정치 못하여 그의 마음은 스파르타측에 가담하고 있다. 《키루스의 교육》은

그 일생의 야심작으로서, 고대 페르시아 제국 건설자 키루스 2세를 주인공으로

한 역사소설이다. 타락한 민주정치를 증오하는 그는 여기서 자기가 품고 있는

국가와 위정자에 대한 이념을 전개하고 있다. 평범한

덕목주의를 좋아하는 그의 면목이 여실히 나타난 작품이다.

지금까지 등장한 제자들을 바라보며

앞머리가 벗겨지고 들창코인 모습으로 무언가

:::알렉산드로스대왕 [Alexandros the Great, BC 356~BC 323.6] : 필립포스 2세와

올림피아스의 아들로서 알렉산더대왕, 알렉산드로스 3세라고도 한다. 그리스

·페르시아 ·인도에 이르는 대제국을 건설한 대왕으로, 탄생에 관해서는 그리스의

작가 플루타르코스(영웅전 작가)가 “올림피아스가 벼락이 배에 떨어지는

꿈을 꾸고 임신하였다” 또는 “필립포스가 아내의 곁에 있는 뱀을 보았다” 등의

전설적인 이야기를 전한다. 당시의 대학자인 아리스토텔레스가 마케도니아 수도인

펠라의 궁정에 초빙되어 3년 동안 그에게 윤리학 ·철학 ·문학 ·정치학 ·자연과학

·의학 등을 가르쳤다. 그는 호메로스의 시를 애독하여 원정 때도 그 책을 지니고

다녔으며, 학자를 대동하여 각지의 탐험 ·측량 등을 시킨 일, 또는 변함없이

그리스 문화를 숭앙한 일 등은 스승의 영향을 받은 것이라고 한다. 또한

부왕으로부터는 전술 ·행정 등의 실제적인 일을 배웠고, BC 338년의

카이로네이아전투에 직접 참가하였다. 부왕이 암살되자 군대의 추대를 받아

20세의 젊은 나이로 왕이 되니, 그리스 도시의 대표자 회의를 열고

아버지와 같이 헬라스 연맹의 맹주로 뽑혔다.

때마침 마케도니아의 북방에 만족이 침입하고

서방에서도 반란이 일어나

친정하였는데, 이 싸움에서 그가 전사하였다는 소문이 퍼지자 온 그리스가

동요하고 테베가 반란을 일으켰다. 그는 즉시 테베를 토벌하고

테베시의 전시민을 노예로 팔아버렸다.

BC 323년 바빌론에 돌아와 아라비아 원정을

준비하던 중,

33세의 젊은 나이로 갑자기 죽었다.

그는 자기가 정복한 땅에 알렉산드리아라고 이름지은 도시를

70개나 건설하였다고 한다. 이 도시들은 그리스 문화 동점(東漸)의 거점이

되었고, 헬레니즘 문화의 형성에 큰 구실을 하였다. 그의 문화사적 업적은

유럽 ·아시아 ·아프리카에 걸친 대제국을 건설하여 그리스 문화와 오리엔트

문화를 융합시킨 새로운 헬레니즘 문화를 이룩한 데 있다. 그가 죽은 뒤

대제국 영토는 마케도니아 ·시리아 ·이집트의 세 나라로 갈라졌다.

:::소크라테스

[Socrates, BC 469~BC 399] : 아테네 출생. 자기 자신의 ‘

혼(魂:psych?)’을 소중히 여겨야 할 필요성을 역설하였으며, 자기 자신에게

있어 가장 소중한 것이 무엇인가를 물어, 거리의 사람들과 철학적 대화를

나누는 것을 일과로 삼았다. 그는 결국 고발되어 재판에서 사형을 선고받았다.

그의 재판 모습과 옥중 및 임종장면은, 제자 플라톤이 쓴 철학적 희곡

(플라톤의 대화편) 《에우티프론(Euthyphron)》 《소크라테스의 변명》

《크리톤》 《파이돈》 등 여러 작품에 자세히 그려졌다. 죽음 앞의

평정청랑한 그의 태도는 중대사에 직면한 철학자의 진면목을 보여준다.

소크라테스는 책을 쓰지 않았기 때문에 그의 주변에 있던 몇몇 사람들이

그에 관하여 썼고, 우리들은 그 글을 통해서 그를 알 뿐이다. 그러나

그 가운데 누구를 얼마만큼 믿어야 할지는 문제이며, 이것을 철학사상

‘소크라테스 문제’라고 일컫는다. 일반적으로 제자 가운데 가장 걸출한

철학자인 플라톤이 전하는 소크라테스상을 골자로 하고, 여기에 다른

것을 보충하는 경우가 많다. 소크라테스의 젊었을 때의 일에 관하여

확실한 것은 알려지지 않았지만, 우리에게 낯익은 것은, 늙은

소크라테스가 아테네의 거리나 체육장에서 아름다운 청소년들을

상대로, 또는 마을의 유력한 사람들을 상대로 사람을 행복하게 하는

것은 무엇인가, 착하다는 것은 무엇인가, 용기란 무엇인가에 관하여

묻고 있는 모습이다(이것을 소크라테스의 문답법이라 함). 이와

같은 문답의 주제는 대부분 실천에 관한 것들이었다. 그리고 그 문답은

항상 ‘아직도 그것은 모른다’라고 하는 무지의 고백을

문답자가 상호간에 인정하는 것으로 끝났다.

이 때 상대방은 소크라테스가 말은 그렇게

하지만 사실은 자기는 알고

있는 듯한 인상을 받는 경우가 많아(소크라테스의 아이러니),

여기에서 자기의 무지를 폭로당한 사람들은 때로는 소크라테스의

음흉한 수법에 분노하였다. 그러나 소크라테스의 참뜻은, 모든 사람이

자기의 존재 의미로 부여된 궁극의 근거에 대한 무지를 깨닫고,

그것을 묻는 것이 무엇보다도 귀중하다는 사실을 깨닫도록 촉구하는

데 있다. 물론 소크라테스가 이 근거를 안다는 것은 아니다.

오히려 궁극적인 근거에 대한 무지를 깨닫고(무지의 지),

그것에 대한 물음을 통하여 이 ‘막다른 벽’ 속에

머무는 데 소크라테스의 애지가 있다.

그것은 내 자신을 근원부터 질문당하는 곳에 놓아 두는 것이며,

이러한 방법으로 내 자신이 온통 근원에서부터 조명되는 것이다.

소크라테스는 두 눈이 튀어나왔으며,

코는 짜부러진 사자코로 그 용모는 추하였다.

그러나

그와 이야기를 나눈 사람은 그의 말에 매료되고 그의 내면에

사로잡혔다. 이렇듯 외면과 내면의 이율배반에 그의 존재의 본질이 있다.

그 때까지의 그리스 철학자들은 우주의 원리를 묻곤 하였는데,

소크라테스에서 비로소 자신과 자기 근거에 대한 물음이 철학의

주제가 되었다. 이런 의미에서 소크라테스는 내면(영혼의 차원)

철학의 시조라 할 수 있다. 또한 자신에 대한 물음은 자기를

지탱하고 있는 보이지 않는 것(초월)에 대한 물음이라는

의미에서 그는 형이상학의 시조라고 할 수 있다. 다만

소크라테스에게 있어 내면은 근거에 의해 질문당하는 데서

생기는 막다른 벽 안에 끝까지 머무는 애지의 동반자로서만

제시되는 것이었다. 이리하여 소크라테스는 외부와 내면의

틈을 통해 개시되는 근원의 문제를 철학적 관심을 중심으로

그 생과 사의 증거를 가지고 정착시킴으로써 서양철학의 무게를

한몸에 짊어지는 사람이 되었다.

:::크세노크라테스 [BC 396?~BC 314?] :

소아시아의 카르케돈 출생.

BC 380년경에 아테네로 가서 플라톤의 제자가 되었으며, BC 339년부터

죽을 때까지 플라톤의 학원인 아카데메이아(Akad?meia)의

제3대 학원장을 지냈다. 스승의 학설의 충실한 후계자였으며

존재론에 입각하여 이데아론을 파악하였고, 또 피타고라스학파의

영향으로 지식과 감각의 중개를 수학적으로 나타내 보려고 하였다.

아리스토텔레스가 “요즈음 사람들에게는 수학이 철학이 되었다”라고

말한 것은 크세노크라테스와 스페우시포스(BC 395?∼BC 339)를

두고 한 말이라고 한다. 그의 윤리학은 본질적으로 플라톤적이며,

처음으로 철학을 논리학 ·자연학 ·윤리학의 3부분으로 구분하였다.

* 화면 윗 쪽 상체를 벗은 사람은 디아고라스이고

뒷 쪽에 잘 보이지 않는 사람은 고르기아스이고,

:::고르기아스 [Gorgias, BC 483?~BC 376] :

시칠리아섬 출신. 대표적인 소피스트였다.

BC 427년에 고향인 레온티노이의 외교사절로서 아테네로 갔으며,

그의 웅변은 많은 사람들을 감동시켜 그 외교정책을

전환시키는 데 성공하였으나 고국에 정변이 일어나

해외로 망명하여 변론술 교사로 생활하였다.

엠페도클레스의 제자가 되지만, 엘레아의 제논의 영향도 많이 받아

《비유에 관하여》라는 저서에서는, "아무것도 존재하지 않는다,

존재한다 하여도 이해되지 않는다, 이해된다 하여도 남에게

전할 수가 없다"는 것을 논증하려고 하였다. 그 밖에

《헬레네송(頌):Helen?s enk?mion》 등의 저서가 있다.

* 초록색 모자의 할아버지는 엘레아의 제논이다.

* 월계관을 쓰고 있는 사람은 에피쿠로스이다.

* 아리스토텔레스의 오른쪽에 몰려있는 사람들 중 노란색 옷을 입은 사람은

* 천구의를 들고 있으며 가장 왼쪽에 보이는 사람이 조로아스터이고

'미술 ' 카테고리의 다른 글

| 사랑하는 이에게 띄우는 영시(英詩)의 향기 (0) | 2013.04.05 |

|---|---|

| 부상당한 천사 (0) | 2013.04.03 |

| 부활절 달걀 조형 예술 (0) | 2013.04.02 |

| Eugene de Blaas (1843-1931) 여인들 (0) | 2013.04.01 |

| 4월의 당신에게 띄우는 편지 /andrea de bonis (0) | 2013.03.31 |